Quante volte ci è capitato di imbatterci in qualche “manuale della felicità” che ci dovrebbe insegnare ad essere felici?

Un noto film del 2006, La ricerca della felicità, ci suggerisce che essere felici è qualcosa che si impara giorno dopo giorno, vivendo a pieno ogni evento come un’esperienza unica e dalla quale poter trarre qualche piccolo o grande insegnamento. In un modo o nell’altro, attraverso il personaggio interpretato da Will Smith, capiamo come sia tutto nelle nostre mani, come siamo noi a scegliere come e quando essere felici: «Questa parte della mia vita, questa piccola parte della mia vita si può chiamare Felicità!»

Possiamo veramente pensare ad un ideale di felicità? Un po’ come se vi fosse una ricetta magica che ci permetta di realizzarla? Filosoficamente il concetto di felicità ha attraversato diverse epoche e conseguentemente cambiamenti, ma ad oggi non si è ancora palesata nessuna “scienza della felicità” all’orizzonte.

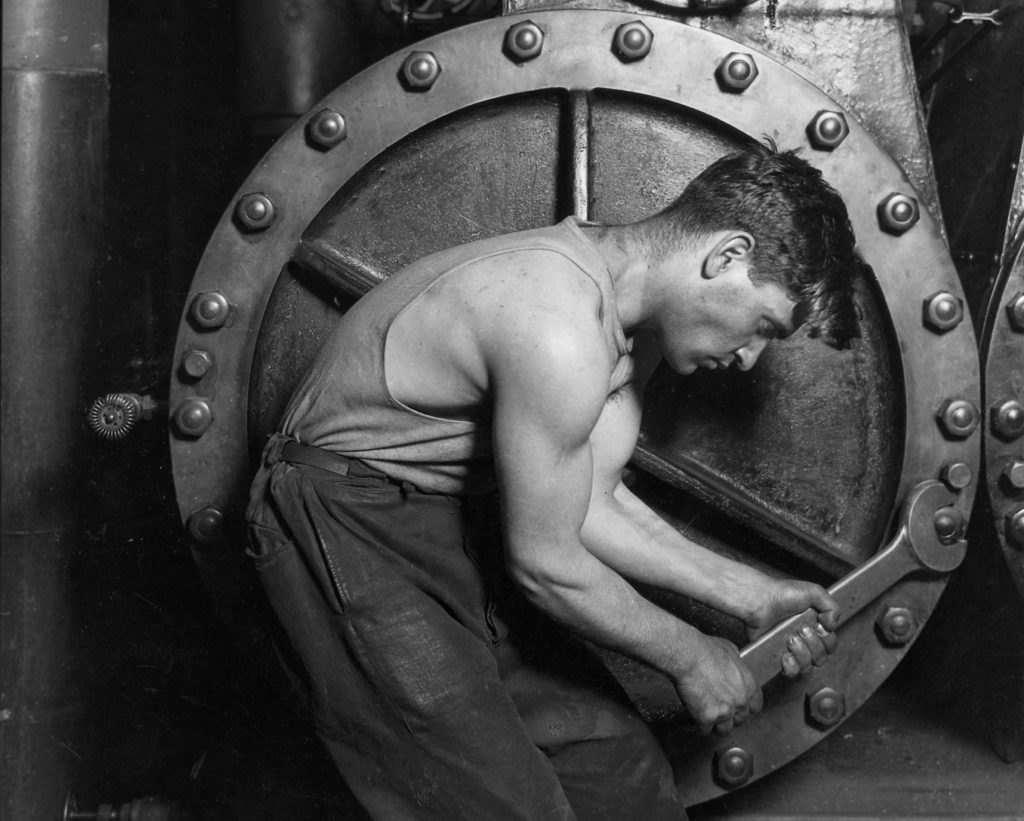

A partire dal mondo greco si inizia a filosofeggiare sul concetto di felicità. Un grande contribuito venne dalla penna di Aristotele che dedicò spazio alla riflessione all’interno dei suoi scritti, ad esempio nell’opera Etica Nicomachea. Egli, successivamente e diversamente dal suo maestro Platone, non fece appello ad un Bene supremo e universale. Al contrario, Aristotele declinò la felicità a suo modo chiamandola eudaimonia: il suo raggiungimento, fine di ogni essere umano, partirebbe dall’analisi delle reali condizioni e condizionamenti in cui ogni soggetto vive in vista di uno “stare bene” duraturo. Ancora, è con Aristotele che il concetto di felicità si tinge di un carattere sempre più politico e quindi costruito a partire dalle relazioni che, volenti o nolenti, intrecciamo con gli altri esseri umani. La convivenza per il filosofo greco è una condizione necessaria e naturale: l’individuo è un animale politico: «zôon politikòn» (Aristotele, Politica libro I, 2, 1253a). Rispetto a ciò, dunque, la propria realizzazione non può avvenire in un ambiente di isolamento, ma è all’interno di uno spazio politico che ognuno può raggiungere la propria eudaimonia.

Questo concetto di felicità “politica” si interruppe con il consolidamento del cristianesimo, per cui l’aspirazione personale alla vita ultraterrena era l’unica via perfetta per il raggiungimento della vera felicità. La “rivoluzione cristiana” aprì le porte alla felicità beata per tutti gli esseri umani: un buon comportamento in vita avrebbe poi garantito un’eterna e vera felicità. Per quanto potesse essere una felicità “alla portata di tutti” era pur sempre legata ad un univoco modus operandi: quello del percorso di fede personale.

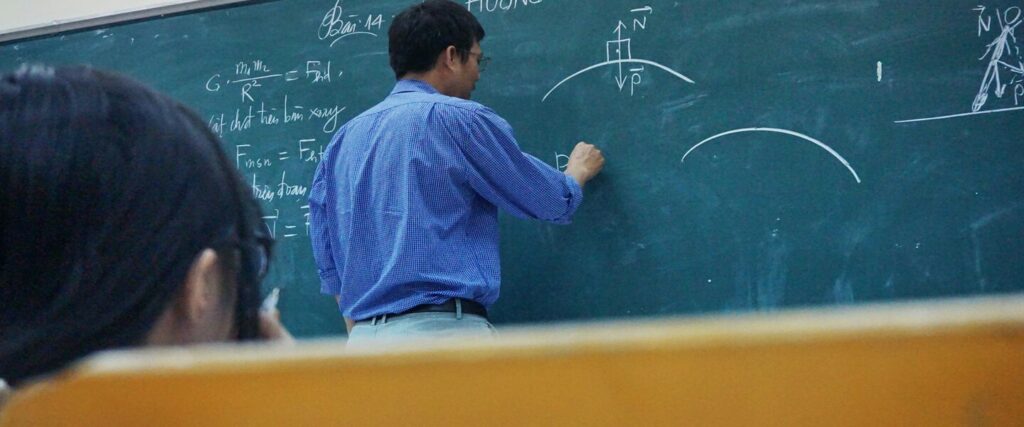

Si ricomincia a parlare di “felicità politica” solo a partire dal principio di libertà rivendicato nelle varie rivoluzioni d’Europa e d’oltre oceano. L’evento che segnò il passaggio verso una felicità sempre più politica fu la carta di Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti firmata il 4 luglio 1776 che proclamava, tra le altre cose, il diritto naturale e inalienabile dell’essere umano alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità (pursuit of happyness). È interessante ricordare come la decisione politica di Benjamin Franklin, il padre della dichiarazione d’indipendenza americana, fu anticipata dal giurista e filosofo italiano Gaetano Filangeri, che introdusse il concetto di “diritto alla felicità” nella sua opera la Scienza della Legislazione, a cui Franklin si ispirò.

Da quel turbolento 1776 ad ogni essere umano, senza differenze di etnia, classe sociale, provenienza o genere, venne riconosciuto il diritto di ricercare la propria felicità. Ogni individuo, tutelato nella propria identità, poteva scegliere il modo, lo spazio, il tempo di intravedere nei propri giorni – esattamente come il protagonista del film sopra citato – la Felicità.

Così, infine, ci lascia scritto il filosofo Immanuel Kant in un saggio del 1793:

«Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo (…) ma ognuno può ricercare la felicità per la via che a lui sembra buona, purché non rechi giudizio alla libertà degli altri di tendere allo stesso scopo». (Immanuel Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Utet, Torino, 1978).

Viene, così, abbandonata ogni giustificazione astratta o moralistica del “buon vivere”: non si tratta più di definire, una volta per tutte, quale sia la miglior forma di vita che garantisca la felicità, sia essa momentanea o eterna; bensì al centro rimane la libertà di ognun* di noi di raccogliere i propri frammenti di gioia, perché, in fin dei conti, guardare il bicchiere mezzo pieno fa bene alla salute.

NOTE

[Photo credit Austin Schimdz via Unsplash.com]