L’idea che la vita continua anche dopo la morte sembra essere pressoché universale, quasi intrinseca alla natura umana. Questo forse perché la fede in una vita dopo la morte nasce assieme alla capacità di pensiero simbolico che tanto caratterizza gli umani sapiens. Le prime sepolture di cui abbiamo notizia avvenivano in posizione fetale e sono proprio queste a testimoniare la comparsa del pensiero astratto per la forte simbologia presente in questi due elementi: la posizione fetale dà l’idea del feto all’interno dell’utero in attesa di rinascere. Anche il ruolo metaforico della terra è una costante universale perché è il luogo dove si esprime la fertilità della natura e la sua ciclicità vita-morte, basti pensare all’esperienza della semina, in cui solo dai semi interrati si avranno dei germogli. Questo simbolismo rimane parzialmente nel nostro linguaggio: il luogo dove siamo nati è la terra natale, la nostra nazione è la madre patria. Dalla terra nasciamo e alla terra torniamo, secondo natura.

L’antropologia ha evidenziato come in ogni cultura i morti svolgevano un ruolo di medium tra i due mondi affrontando un processo che inizia dal cadavere, passa per una transizione e solo alla fine trova pace. Mentre il cadavere si decompone, i morti manifestano una doppia presenza: sono un po’ nell’oltretomba e un po’ spettri che continuano a girare attorno le case dei loro cari. Il periodo del lutto corrisponde al tempo che serve al corpo del defunto per consumarsi, ma è anche il tempo adeguato perché il lutto dei vivi espleti il suo decorso. Considerato ciò, è necessario saper intrattenere con i defunti dei rapporti adeguati, perché, essendo loro ancora in parte presenti, hanno delle necessità. Vogliono cibo, attenzioni, lusinghe e anche oggetti. Non solo, il morto, essendo entrato nel dominio delle forze misteriose e potenti dell’aldilà, da dove solo alle divinità è stato concesso di tornare, possiede dei poteri e per questo va pregato e ingraziato, in un dialogo continuo che consente ai sopravvissuti di mantenere una relazione con l’oggetto del loro lutto.

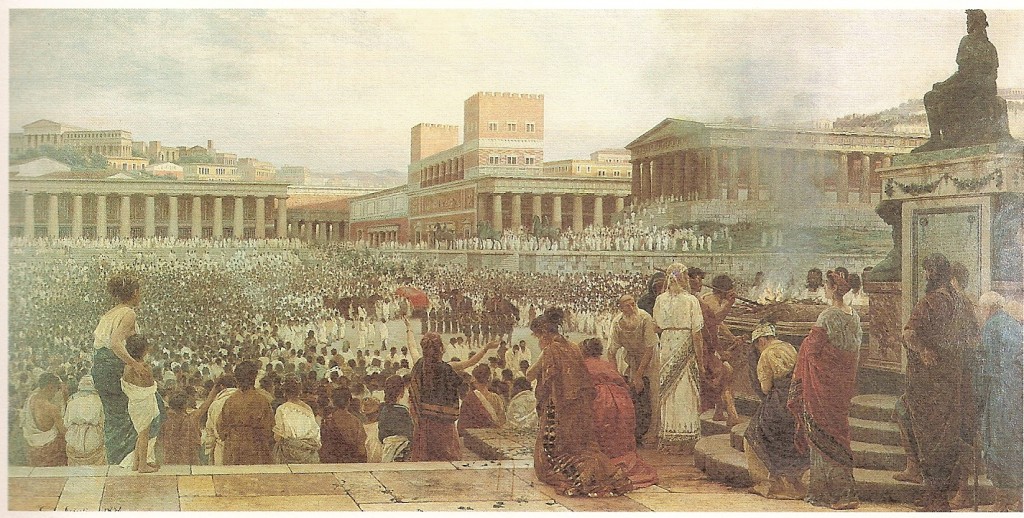

Di fronte a ogni morte, tutte le civiltà del passato attuavano rituali basati sulla coesione; nessuno viveva in solitudine la morte se era parte di una società o di un clan e in tutta l’antichità si festeggiava attraverso i banchetti la comunione alimentare con divinità e morti: cibo per i morti e cibo per i vivi.

L’unico modo per combattere il terrore della morte era costruire narrazioni di gloria attorno al confronto con essa e solennizzare attraverso riti di coesione, comunione e condivisione di cibo. Grazie al rituale, era possibile far morire definitivamente il morto nei cuori di chi lo aveva amato. Non dimenticandolo, ma contrastando ritualmente l’effetto paralizzante e parassita di un lutto che non viene portato ad elaborazione finale. I riti, inoltre, creavano una separazione, un momento di interruzione con la vita normale, di sospensione delle attività da parte di tutta la comunità, per dedicarsi assieme alle celebrazioni, nelle quali elementi costanti erano le divinità e il cibo. Una ricostruzione preziosa di questa triplice connessione morti-divinità-cibo/natura ci viene dal lavoro di De Martino1, che in Morte e pianto rituale ci racconta una tradizione millenaria scaturita dallo stretto contatto con la natura e con la forte consapevolezza della sua duplicità: da un lato benevola, quando concede i suoi frutti, da un lato incerta, sfuggente e addirittura pericolosa, quando manifesta il suo lato catastrofico. L’invenzione dell’agricoltura ha concesso agli umani un piccolo spazio di controllo e manipolazione della natura (arare, seminare, curare i germogli e infine raccogliere) ed essendo essa la grande madre, dunque una dea, anche le varie colture erano assimilate a divinità. Quando arrivava il momento del raccolto e con la falce (ancor oggi simbolo della morte) si procedeva a mietere il grano, si compiva l’assassinio simbolico della divinità. E come farsi perdonare questo gesto di prevaricazione verso la natura? Ecco che nasce il canto e il lamento funebre. I contadini delle antiche civiltà mediterranee, mietevano e intonavano pianti funebri collettivi. Non solo, il rito del pianto si svolgeva secondo schemi abbastanza definiti. Una volta che si giungeva all’ultimo covone, esso simboleggiava il covone della colpa, che veniva addossata per intero a chi lo mieteva. Il pianto manifestava il tentativo di espiazione, ma esso si associava anche alla ricerca di un capro espiatorio, che spesso diventava uno degli animali che viveva e si nascondeva nel grano, per il quale si innescava una battuta di caccia. (Capossela ha scritto una canzone bellissima che rievoca questa esperienza come parte delle antiche tradizioni contadine dell’Irpinia: si tratta de “La bestia nel grano”, brano tratto dall’album “Le canzoni della cupa”).

Nel rapporto con la coltura delle piante gli umani si confrontano con l’esperienza della morte, delle divinità e la propria, poiché di fronte alla potenza della natura la nostra sopravvivenza è sempre incerta.

I nostri antenati hanno elaborato le loro angosce di morte costruendo riti collettivi di comunione con l’aldilà e con il divino attraverso la mediazione onnipresente del cibo come frutto concesso dalla natura e dalle sue divinità. Il cibo serviva ad acquietare i morti, ma era anche un pretesto per continuare a occuparsi di loro e contemporaneamente placare l’ansia, oltre che un modo per prendersi cura dell’universale bisogno umano di coltivare il sacro e dialogare con il divino interrogandosi sul ciclo vita-morte.

I nostri antenati mangiavano con i loro morti per digerire attraverso riti collettivi il lutto e per lenire la disperazione per la perdita del caro defunto. Forse noi abbiamo perso la capacità di lavorare attraverso un simbolismo così potente e siamo meno provvisti di rimedi, quando invece gli antichi conoscevano bene le tecniche per lenire il dolore e non soccombere alla follia che minaccia ogni perdita. Ora, dimentichi di millenni di storia di ritualità collettiva, siamo rimasti soli nella nostra individualità e alquanto carenti di strumenti di risanamento di fronte al dolore della morte.

Pamela Boldrin

NOTE

1. E. De Martino, Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Bollati Boringhieri, Torino, 1975.

[Photo credits Ashley Batz su unsplash.com]